昨年開かれた大阪・関西万博は、開催が決まってからずっと楽しみにしていたイベントでした。

チケットも早いうちから何枚も手に入れていましたが、体調がすぐれず、やっと7月になってから行けるようになりました。

行きたいパビリオンはなかなか予約が取れなかったため、見たいところをつぶすようにこつこつと通いました。

中でも私が一番関心があり、どうしても見たかったのが日本館でした。

今の日本で万博をやり、ホスト国である日本が何を考えて何を発信するのか見ておきたかったし、私たちのこれからの物作りにも大いに関係してくるであろうと思っていました。

もう万博も終わりに近づいた10月のはじめにやっと並んで入ることが出来ました。

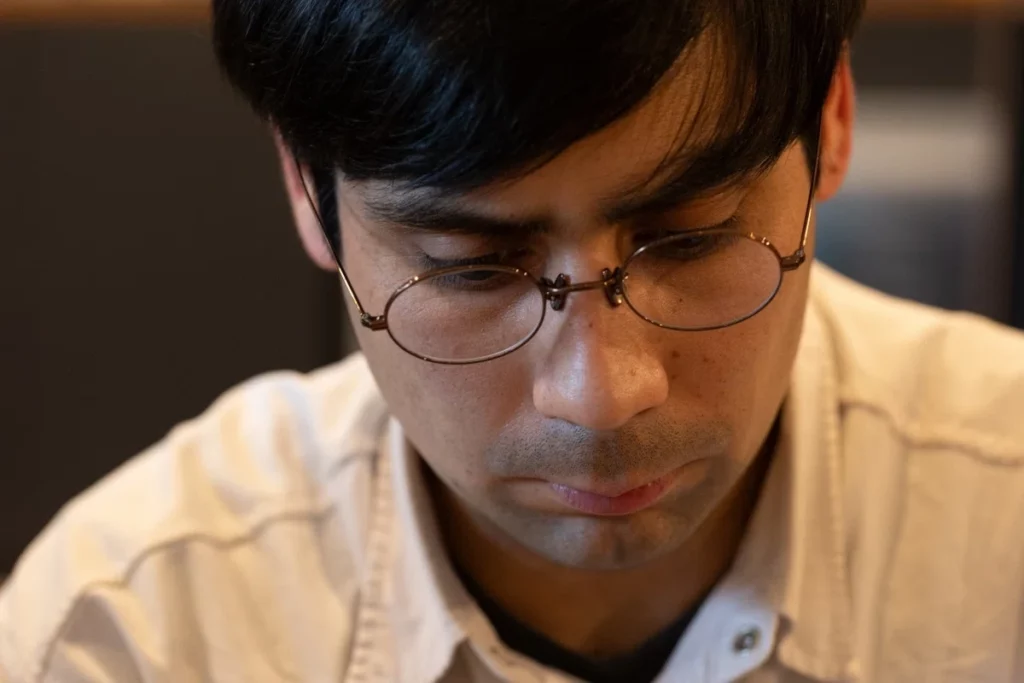

日本館はデザインに関わる仕事をしていたら、その誰もが知っているであろう佐藤オオキ氏

率いるnendoがデザインに関わっていて、テーマにも興味がありましたが、デザインも見たくてしようがありません。万博椅子に座って並ぶこと2時間半、念願かなって入場してきました。

日本館のテーマは 「いのちと、いのちの、あいだに」

つながりと循環を見つめる場だそうです

「ごみ」から「水」へ

「水」から「素材」へ

「素材」から「もの」へ

館内は「プラントエリア」「ファームエリア」「ファクトリーエリア」に分かれています。

「プラントエリア」ー 「ごみ」から「水」へ

巨大な施設の中をごみが流れていくところを最初に目にします。そしてごみを発酵させ、

タンクで躍動する微生物を光で表現した光のガーデンが現れ、ごみがさまざまな物質やエネルギーに変わっていく様を見ることが出来ます。

通路からはバイオガスプラントを見ることが出来、スケールの大きさに驚きます

確か予約ページに別枠で見学があったはす

これを見学できるということだったんですね

そしてこのエリアのいたるところにベアブリック(BE@RBRICK)が登場し、ごみが二酸化炭素と水になっていくさまを表していました。

「ファームエリア」ー「水」から「素材」へ

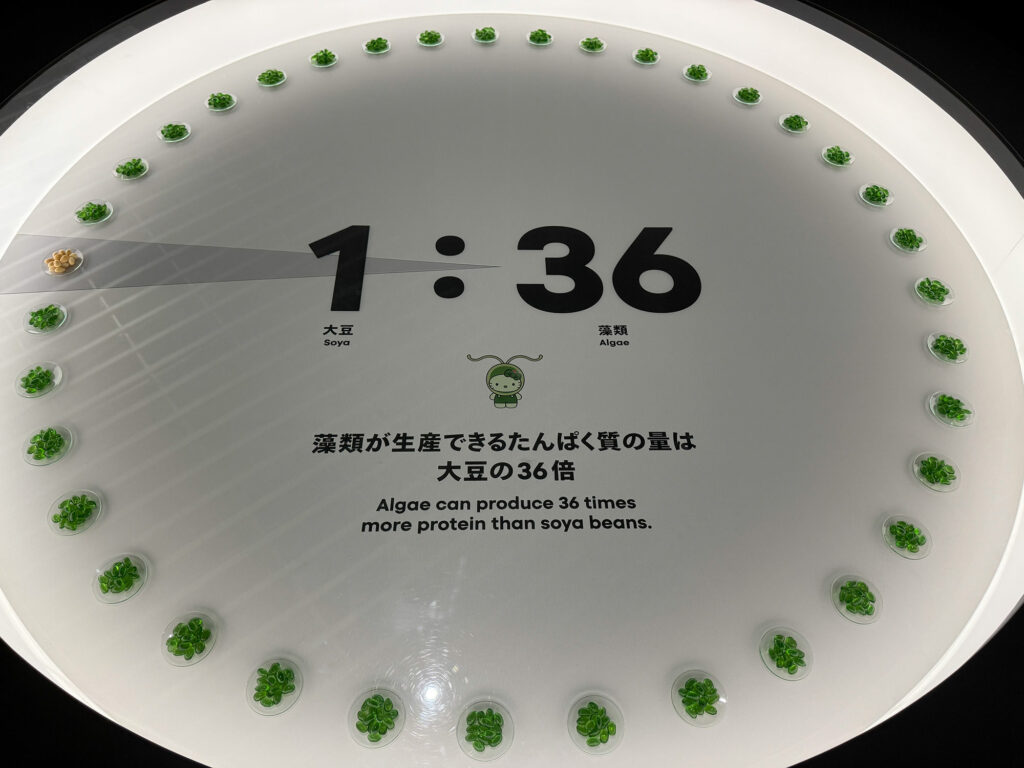

最新のバイオテクノロジー(藻類など)を活用して、食品や資源を効率的に生産する様子が展示されています

ここでキティちゃん登場

32種類の「藻」をキティちゃんで表現。バイオものづくりの未来を、大人から子供まで直感的に伝えていました。やはりとても人気のエリアで近づいてみるのも大変。

ぴんとこないけど、14倍とはすごいし

大豆の36倍のたんぱく質というのも驚き

この藻類をどのように活用していくのか、気が付いた時には私たちの生活の中に自然と入り込んできているのか、これがあの時の藻か、といつか思い当たるであろうことが楽しみです

「ファクトリーエリア」ー「素材」から「もの」へ

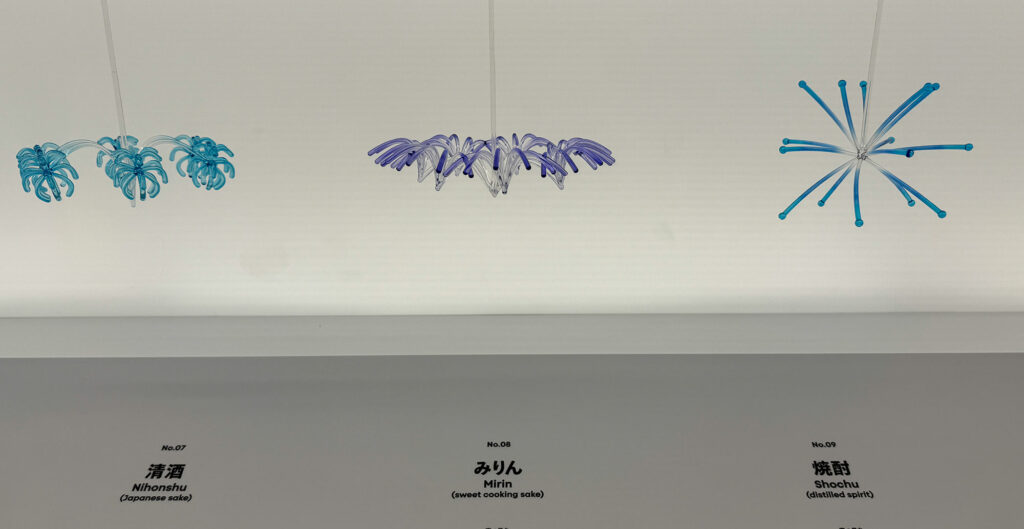

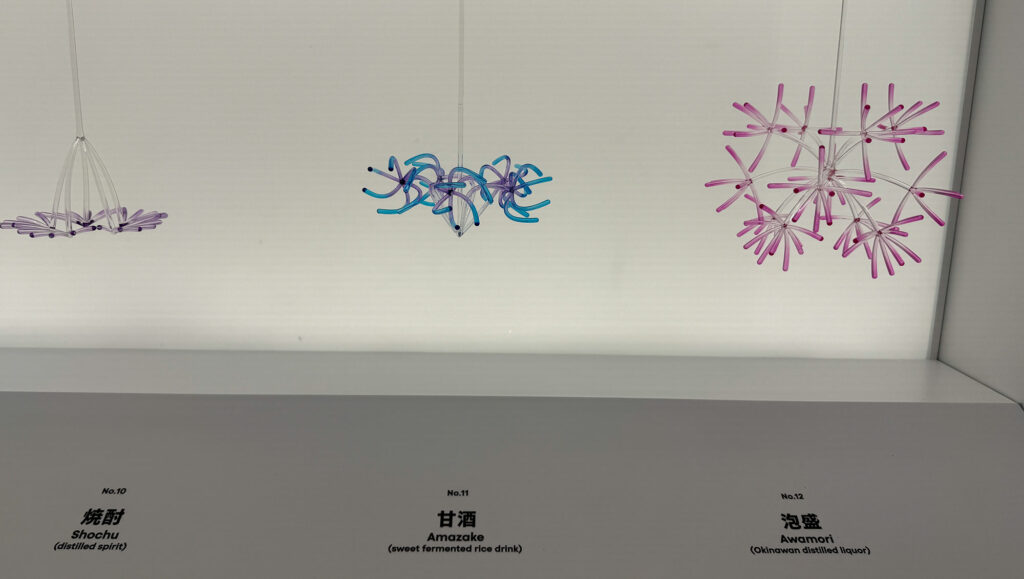

nendoの作品なんだそうです

これは本当に美しかった

日本の食文化を支える「菌(麹菌など)」によって生み出された液体や物質が表現されていて、微生物の力ということらしいです

ただただ細工の美しさを眺めてきました

これは3Dプリンターのファクトリー

「素材」から「もの」へ

スタッフの方とロボットアームが働くところを上から見ることが出来ます

進んでいくと、「やわらかいものづくり」というブースに入っていきます

ここで「ドラえもん」の登場

壊れたものを直したり、大切に使い続けたりする精神をつたえているかのようです

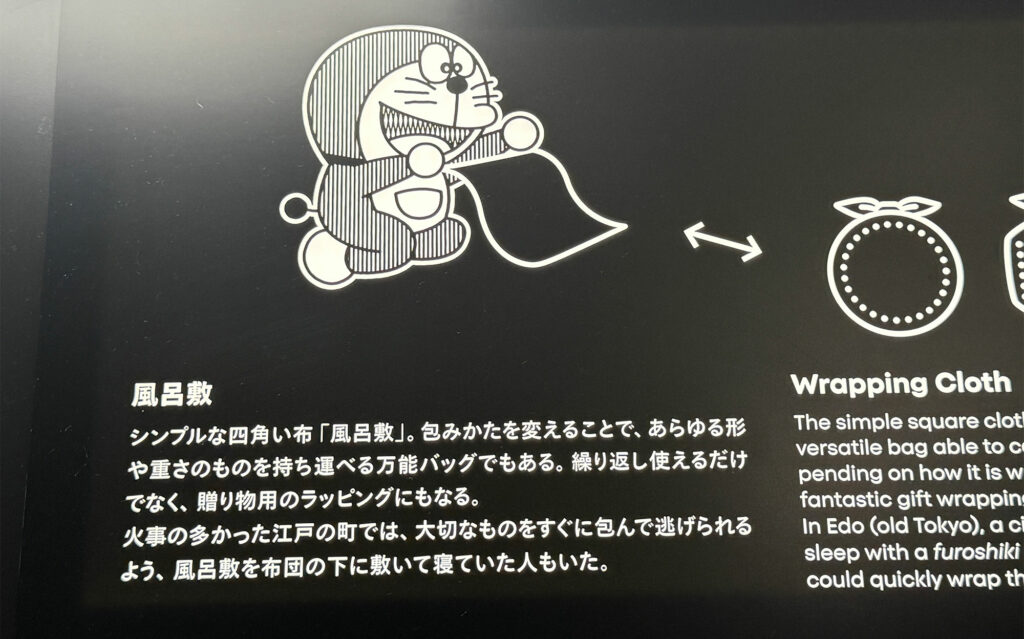

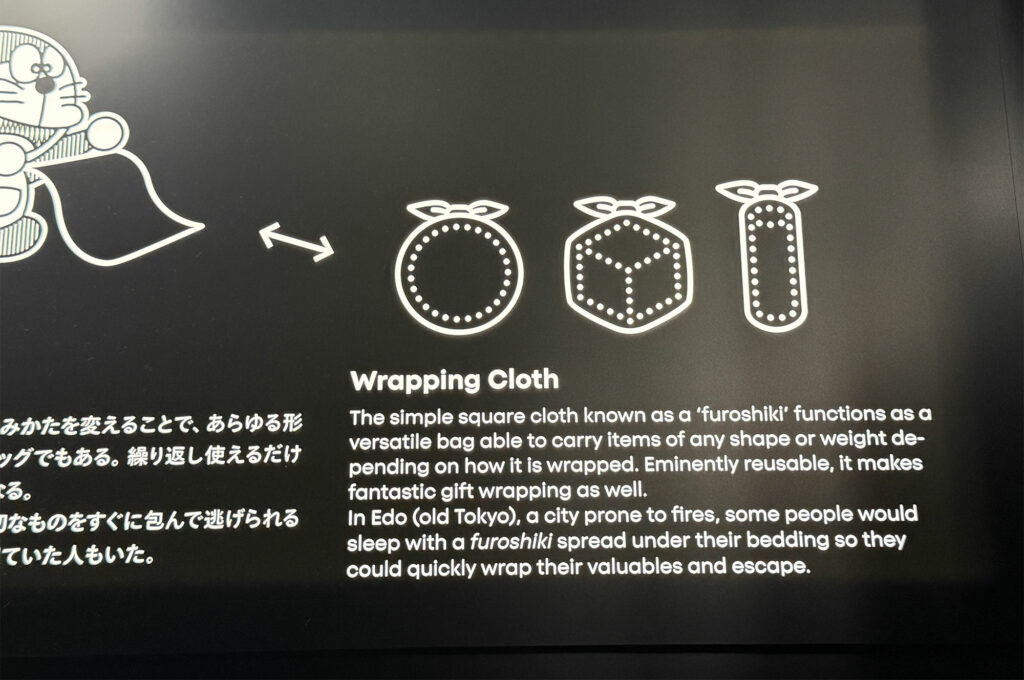

気になったのは衣服(着物)と風呂敷

どちらも一枚の布を効率よく使用しています

着物は決まったたたみ方をすると、布をたたんだように小さくなりますし、風呂敷はどんな形の物も、それに見合う大きさであれば包むことができ、鞄の代わりにもなる

日本人にとってはあたりまえのようなことが、「持続可能性」「循環」につながっていると感じました

人間も、微生物も、藻も、そしてドラえもんのようなテクノロジーも、すべてが繋がって影響し合いながら未来を作っていくことを日本館の展示を通して感じることが出来ました

布ぞうりを作り続けていますが、伸びてしまったり、ほつれてしまったりでお直しのご依頼がたまにあります

芯を締めなおしたり、鼻緒を挿げ替えたりして直していくのですが、お使いになるご本人が買い換えようと思われないかぎり、どこまでも直すことが出来ます

もちろんハリがなくなり、へたってはくるのですが、洗って日にあてて、繕うことでまた息を吹き返すのです

日本館の最後、ドラえもんが笑顔で見せてくれたのは、最新技術だけではなく、ものを慈しみ、直して使い続けるという、日本人がずっと大切にしてきたものであった気がします

私たちが手がける布ぞうりも、その循環の一部でありたいと考えています。

一本の糸から紐を編み上げ、職人による手仕事。その一方で、役割を終えて廃棄されるはずだったニット生地での制作や、余り糸を寄せ集め、新しい価値を持つ『アップサイクルMERI』へと生まれ変わらせる

伝統を守ることと、未来のために再生させること。この両方を大切にしながら、一歩ずつ、心地よい循環を編み続けていきたいと感じました

次の万博で廃材を使ったワークショップをやって、循環のなかに入ってみたいと思いました